公開日:

こんにちは、システム開発グループの鈴木です!

先日、以前アールスリーで構築し、エンドユーザー様に設定内容を引き継いだkintoneアプリを久しぶりに見せてもらう機会がありました。

数年ぶりに画面を開いてみると、そのアプリは見違えるように進化していました。

たとえば、列が多いテーブルでは列が種別ごとに色分けされていて、ぱっと見ただけで内容が把握しやすくなっている。

さらに、重要なフィールドには背景色や文字色が設定され、注目すべきポイントがひと目でわかるよう工夫されていました。

そして何より感心したのが、使い方の説明がアプリの「説明欄」やラベルに丁寧に記載されていたことです。

これを見た瞬間に、「これこそkintoneアプリ開発の理想形だ」と感じました。

単に“作って終わり”ではなく、“引き継がれ、育っていくアプリ”。これが目指すべき姿なのではないでしょうか。

■ 理想形を作るのは「業務を知る人 × 開発ノウハウを持つ人」

最も理想的なのは、業務をよく理解している人がkintoneアプリ開発のノウハウも持っている状態です。

業務を整理して最適なアプリ構成と機能を導き出し、自分で作ることができれば、最短ルートで理想にたどり着けます。

しかし、現実的にはそんな“都合のいい人”が社内にいるケースは少ない。

だからこそ、最初はkintoneのプロである開発会社に依頼するのがオススメです。

プロが手掛ければ、業務のペインポイントをしっかり押さえ、データ構造や業務フローに合ったアプリを構築してくれます。

特に業務やデータが複雑な場合、ここをきっちり設計しておくことは非常に重要です。

■ ユーザー側に残る“ちょっとした悩み”

とはいえ、運用が始まってからユーザー側で感じる「ちょっとした不満」や「改善したいポイント」は少なからず出てきます。

- 「もう少しここをこうしたいけど、わざわざ開発会社に頼むほどでもない…」

- 「運用してみたら、ユーザーが間違えやすい入力箇所がわかった」

- 「小さな改善アイデアが浮かんだけど、試してみないと本当に使いやすくなるかわからない…」

こういった“ちょっとした伸びしろ”を放置してしまうと、じわじわと不満が溜まり、

最悪の場合「使われないアプリ」になってしまうこともあります。

■ 開発会社も理想を追うが、限界もある

もちろん、開発会社も理想を想像して努力しています。

要望を受けたときは「こういう機能を入れるともっと便利になるかもしれません」と提案もします。

しかし、どうしてもヒアリングの範囲内での理解にとどまってしまい、

“現場で実際に使う人の細かい気持ち”までは完全に汲み取ることが難しいのです。

つまり、開発会社に丸投げしただけでは「本当に良いアプリ」にはなりきれない。

真の理想形に近づくためには、業務の解像度が最も高いユーザー自身が改修に関わることが欠かせません。

■ ユーザーが安心して「改造できる」ようにするには?

では、ユーザーにアプリを引き継ぎ、安心して改善していけるようにするにはどうすればよいのでしょうか。

まず注意したいのは、JavaScriptでガッツリ機能を作り込んでいる場合。

この場合、設定変更時に影響範囲がわかりづらく、基本機能の修正でも怖くて手を出せないことがあります。

ここで強い味方になるのが gusuku Customine(カスタマイン)です。

カスタマインで作られた機能であれば、どの設定がどこに影響しているのかが視覚的にわかりやすく、

ユーザー自身でも安全に調整や追加が行いやすくなります。

「もっとこうしたい!」と思ったとき、自分の手で変更できるというのは大きな強みです。

ただし、やりすぎるとメンテナンス性が落ちてしまうので、バランスには注意が必要です。

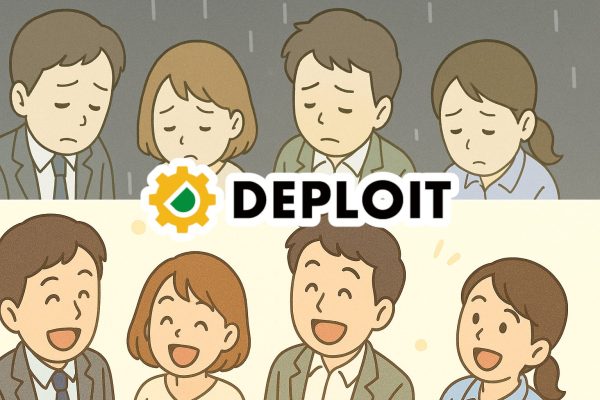

■ 「壊しちゃいそうで怖い」? そんなときはDeploitで安心を

「自分で触ったら壊しちゃいそうで不安…」という方も多いと思います。

そんなときには gusuku Deploit(デプロイット)が心強い味方になります。

デプロイットを使えば、アプリの設定をバージョン管理し、別環境でテストしてから本番に反映することができます。

また、うまくいかなかった場合でも以前の設定にワンクリックで戻せます。

さらに、カスタマイン側にも同様にカスタマイズのバージョン管理機能があるため、

こちらも過去の状態に簡単に戻すことができます。

これらを組み合わせれば、「壊すのが怖い」という不安をかなり軽減できます。

■ 一歩踏み出すための“改造”アイデア

もし、カスタマインやデプロイットが導入済みであれば、ぜひ勇気を出してアプリのさらなる改善に挑戦してみてください。

ここでは初心者の方でも手を出しやすい“ちょっとした改造”の例を紹介します。

レベル1(基本機能の範囲で影響が小さい修正)

- アプリ名やアイコンを変更する

- アプリカラーを変えて印象をリフレッシュ

- 一覧の種類を増やして、表示を使い分ける

- グラフを作って可視化を強化

- 説明欄を編集して、アプリの使い方を明記

- ラベルを使って注意点を記載

レベル2(カスタマインでできる比較的影響が小さいUI系カスタマイズ)

- アプリ画面の固定位置に重要な情報(実施期限など)をわかりやすく表示(やること「固定位置に文字を表示する」使用)

- フィールドに吹き出しを追加して、フィールド毎の説明を見たいときに見れるように(やること「フィールドに吹き出しを設定する」使用)

- 文字色・背景色を条件によって変えて強調する(やること「フィールド文字色を変更する」「フィールド背景色を変更する」使用)

既に導入されているカスタマイズ内容を理解できる方は、さらに高度な改修にも挑戦できます。

ただし、既存機能への影響をよく確認しながら進めましょう。

■ まとめ:育てられるアプリが、使い続けられるアプリ

kintoneの魅力は、作って終わりではなく「育てていける」ことにあります。

プロが作ったアプリをベースに、現場のユーザーが自らの手で改善を積み重ねていく。

そのサイクルこそが、業務改善のスピードと質を両立させる最大のポイントです。

開発会社が作った“最初の形”は、いわばスタート地点。

そこからユーザーが安心して手を加えられる環境を整えることで、アプリは組織とともに成長していきます。

そして、その成長を支えるツールとして、gusuku Customine と gusuku Deploit は欠かせない存在です。

この2つを活用すれば、“怖くて触れないアプリ”から“自分たちで育てられるアプリ”へと変えていくことができます。

kintoneアプリは「完成させる」ものではなく、「進化させ続ける」もの。

その第一歩を踏み出す勇気と仕組みづくりが、理想の業務改善への近道です。

キミノマホロ for kintone

アールスリーでは業務改善・システム開発を行うサービスを「キミノマホロ for kintone」として提供しています。

「キミノマホロ for kintone」は業務改善のプロセスをイロハで3つのフェーズに分け、フェーズごとに作業をメニュー化しています。

【イ】業務改善の始まり:業務改善の方向性を決める

【ロ】業務改善に必要なkintoneアプリ作成:業務改善を実現するための仕組み(kintoneアプリ)を作る

【ハ】業務改善の実行サポート:業務改善を進める

また、システム開発グループではkintoneに関するお悩み相談をお受けする「kintone駆け込み相談室」を随時開催しています。kintoneのシステム開発でお悩みの方がいらっしゃいましたらぜひお申し込みください!

投稿者プロフィール

- kintoneがメインのエンジニアです。空き時間の半分を合気道に使います。

最新の投稿

kintone2025年10月30日kintoneアプリを理想形に育てるには

kintone2025年10月30日kintoneアプリを理想形に育てるには kintone2025年9月25日カスタマインはルックアップの機能をどこまで再現できる?

kintone2025年9月25日カスタマインはルックアップの機能をどこまで再現できる? kintone2025年7月17日ステータス削除で失敗しない!kintoneアプリの設定変更テクニック

kintone2025年7月17日ステータス削除で失敗しない!kintoneアプリの設定変更テクニック kintone2025年6月12日同期入社の私が見た、カスタマインの成長の記録

kintone2025年6月12日同期入社の私が見た、カスタマインの成長の記録